Облачные платформы на KVM и Hyper-V: что выбрать?

Максим Захаренко, СЕО «Облакотеки», рассказывает, почему сегодня выбор между Hyper-V и KVM — это уже не только про технологии, а про то, как построить облако, которому можно доверять в новых реалиях.

206 открытий5К показов

Еще недавно выбор гипервизора для облачной платформы был преимущественно техническим вопросом. Однако санкции и уход западных вендоров из России сделали его стратегической задачей. Планируя инфраструктуру, компании теперь учитывают не только производительность и функциональность, но и лицензионные риски, доступность поддержки и курс на импортозамещение. Максим Захаренко, СЕО «Облакотеки», сравнит два подхода к виртуализации — KVM и Hyper-V — сквозь призму современных российских реалий и собственного опыта.

Максим Захаренко

СЕО «Облакотеки»

KVM и Hyper-V: краткий обзор

KVM (Kernel-based Virtual Machine) — открытый гипервизор первого типа, встроенный в ядро Linux. Проще говоря, любая современная Linux-система умеет быть гипервизором благодаря KVM. Решение бесплатно и активно развивается сообществом. Однако KVM не поставляется как готовый продукт — для полноценной работы нужны инструменты управления и квалификация администратора. Экосистема KVM обширна: он лежит в основе многих облачных платформ и open source-проектов.

Hyper-V — проприетарный гипервизор от Microsoft, глубоко интегрированный в Windows Server. Благодаря этому многие организации на Windows сделали его базой виртуализации. Hyper-V оптимизирован под Windows-виртуалки и снабжен всеми необходимыми интеграциями для них. Впрочем, работа с Hyper-V практически всегда требует полностью лицензированной Windows-инфраструктуры.

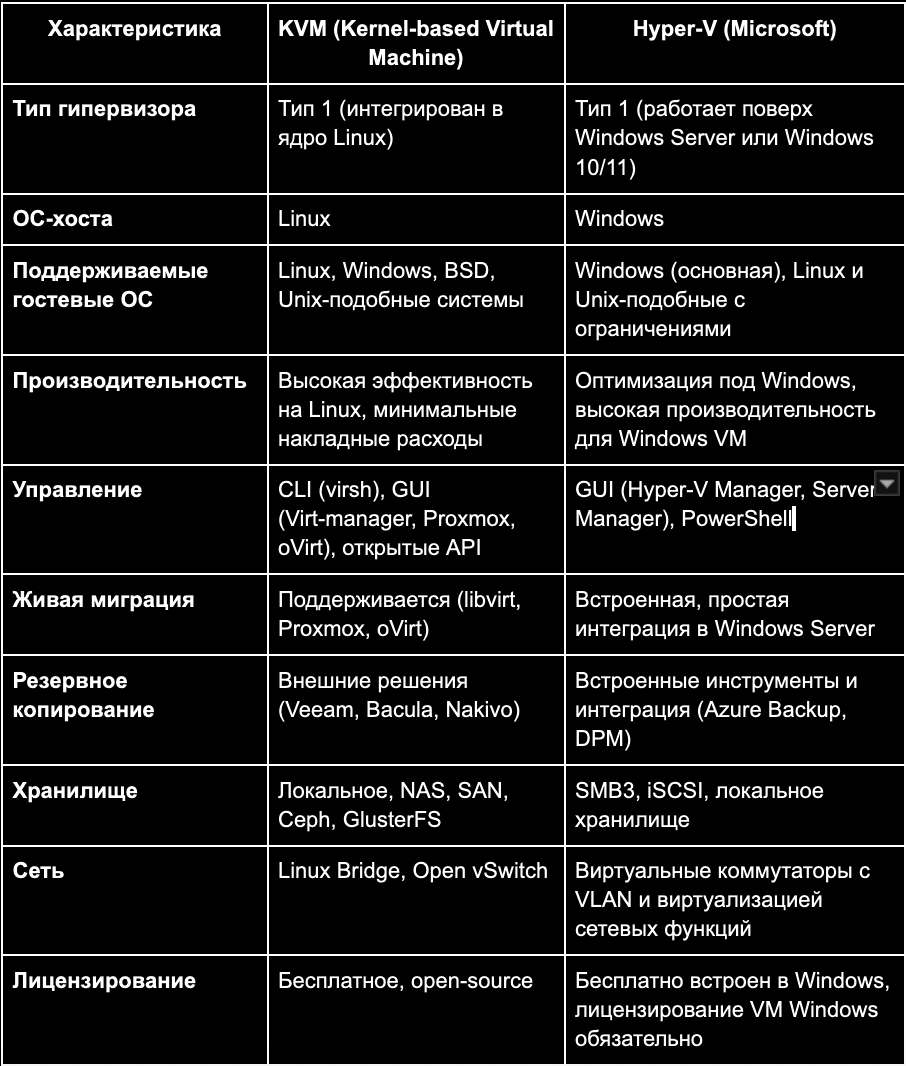

Технические различия

Лицензирование и стоимость

Подход к лицензированию различается кардинально. KVM, как часть Linux, не требует покупки лицензий — гипервизор открыт и доступен бесплатно. Затраты возможны только на поддержку или дополнительные инструменты управления. В условиях санкций это огромное преимущество: на KVM не влияют внешние ограничения, никто не отключит вам продукт.

Hyper-V, напротив, привязан к платным лицензиям Windows. Формально гипервизор идет в комплекте с Windows Server, и схема лицензирования достаточно запутана. Недаром шутят: «Лицензирование Hyper-V — тут админ ногу сломит». Количество ВМ на хост зависит от редакции Windows, а ошибка в расчетах способна привести к многомиллионным переплатам. К тому же, расширенные возможности Hyper-V (кластеры, репликация и т.д.) требуют соответствующих Windows-лицензий.

Сегодня в России покупка и продление лицензий Microsoft фактически остановлены. Корпорация ушла с рынка, а с 30 сентября 2023 г. запретила продление лицензий для российских компаний. Проще говоря, даже если у вас уже развернут Hyper-V, по окончании срока лицензии продлить ее не удастся. Без лицензии вы теряете доступ к обновлениям безопасности, что повышает уязвимость системы. Использование Hyper-V стало временным решением, поэтому бизнесу важно заранее готовить альтернативы на открытых платформах.

Интеграция и экосистема

Hyper-V выбирают те, чей ИТ-ландшафт тесно связан с Microsoft. В Windows-среде этот гипервизор интегрируется со всеми штатными сервисами — Active Directory, резервным копированием, кластеризацией и т.д. Администраторы получают привычные инструменты, а бизнес-приложения официально поддерживаются на Hyper-V с минимальными доработками.

KVM родом из мира Linux идеально подходит тем, кто делает ставку на открытые технологии. Вокруг него существует множество open-source инструментов для управления облаками — от простых веб-панелей до крупных систем оркестрации. Сегодня большинство отечественных систем виртуализации под капотом так или иначе используют KVM — разработка собственного гипервизора слишком сложна и дорогостояща.

С поддержкой ситуация тоже различается. Для Hyper-V сейчас нет полноценной официальной помощи — Microsoft не предоставляет обновлений и сервисов. У KVM поддержка распределена: есть глобальное сообщество и есть коммерческие компании в России, способные помочь с внедрением. Появились и отечественные продукты на основе KVM с фирменным интерфейсом и техподдержкой — например, платформа SharxBase работает на модифицированном KVM. Такие решения дают бизнесу возможности enterprise-виртуализации без зависимости от иностранного поставщика.

Российский контекст: санкции и импортозамещение

События последних лет серьезно изменили баланс между Hyper-V и KVM. Microsoft Hyper-V оказался под ударом санкций: новые версии Windows Server недоступны, лицензии не продлеваются, и компании вынуждены эксплуатировать имеющиеся установки без гарантий на будущее. Даже в 2023 году около 90% российских предприятий продолжали пользоваться продуктами Microsoft. Но когда поддержка прекращена, продолжать уповать на закрытые технологии попросту опасно.

Одновременно набирает обороты курс на импортозамещение. Многие организации (особенно из госсектора) переводят свои системы на Linux и open source-решения. В сфере виртуализации это означает растущую популярность KVM и связанных с ним платформ. Да, миграция дается непросто, но направление очевидно: минимизировать зависимость от зарубежного ПО. Даже если часть инфраструктуры пока остается на Windows/Hyper-V, новые проекты почти всегда строятся уже на Linux и KVM, чтобы обезопасить будущее.

Практический опыт

Мы эксплуатируем оба облака как на KVM, так и на Hyper-V. На практике видим: KVM дает большую свободу кастомизации (можно тонко настроить сеть, интегрировать собственную автоматизацию и пр.), тогда как в среде Hyper-V мы ограничены рамками возможностей, предусмотренных Microsoft. Кроме того, после ухода Microsoft риски сопровождения Hyper-V возросли настолько, что мы начали переносить службы на KVM, оставляя Hyper-V только там, где без него не обойтись, и всегда держим план Б. Проще говоря, даже будучи ранее Microsoft-ориентированными, теперь мы считаем критически важным иметь резерв на основе open source.

Выводы

KVM или Hyper-V? Универсального ответа нет — все зависит от задач. Однако можно дать такие рекомендации:

- Если важна максимальная совместимость с Windows: Hyper-V позволит виртуализировать вашу существующую Windows-инфраструктуру с минимальными изменениями. Но учтите риски: без поддержки Microsoft вы остаетесь один на один с возможными проблемами, поэтому нужен план перехода.

- Если ставите на независимость и открытость: скорее всего, ваш выбор — KVM. Эта платформа под полным вашим контролем, без лицензионных ограничений и угроз отключения. Вокруг KVM уже сформировано сообщество, а отечественные вендоры предлагают решения на его основе, так что с поддержкой проблем не возникнет.

- Гибридный подход: ничто не мешает использовать обе технологии параллельно. Например, критичные Windows-сервисы оставить на существующем Hyper-V, а новые разворачивать на кластере KVM. Да, придется администрировать два стека, но вы снизите зависимость от единственного поставщика и защитите свою ИТ-инфраструктуру.

Итак, в нынешних условиях KVM выглядит наиболее перспективной платформой для облачной инфраструктуры. Hyper-V все еще способен эффективно работать, особенно там, где уже развернут, но его перспективы ограничены внешними факторами. Наш опыт убеждает: переход на открытые решения — не прихоть, а стратегическая необходимость. Облако — фундамент ИТ-ландшафта компании, и владеть им лучше без оглядки на чужие решения. KVM дает такую свободу, а свобода дорогого стоит.

206 открытий5К показов