Как интернет в 2000-х воспитывал нас воинами терпения

Каким был интернет 2000-х, за что платили пользователи и сколько это стоило

2К открытий8К показов

Помните интернет двухтысячных?

Еще бы, прекрасное время

Да, но не хотелось бы туда возвращаться

Я слишком молод для этого

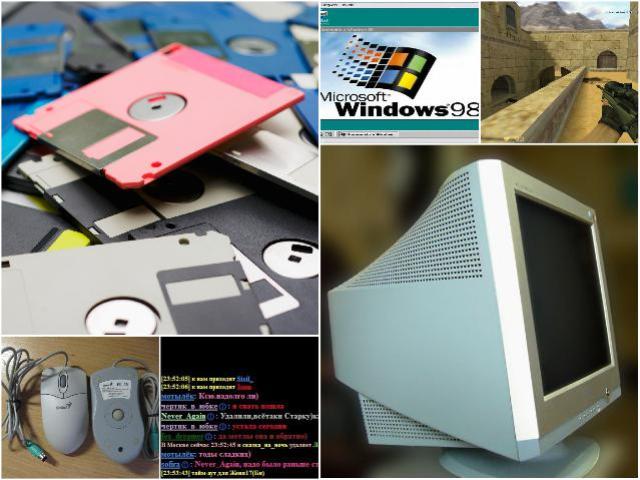

В 2000-х интернет был не просто технологией — он был испытанием. Современные пользователи, привыкшие к мгновенной загрузке и безлимитному трафику, вряд ли поймут, каково это — наблюдать, как картинка появляется на экране по частям, при этом сам интернет доступен по причине дороговизны лишь на пару часов в сутки. Тогда соединение на 56 кбит/с считалось роскошью, а каждый мегабайт требовал стратегического планирования.

Это была эпоха, когда «выйти в сеть» означало посвятить этому весь вечер: отключить телефон, запустить модем и надеяться, чтобы соединение не оборвалось на 99% загрузки. Пользовались сетью далеко не все — это было привилегией, доступной единицам.

Но именно эти ограничения сделали нас изобретательными. Мы сохраняли страницы на диск, читали письма и тексты офлайн, чтобы не тратить драгоценные минуты, и знали наизусть коды доступа вроде *17#. Если бы переместились из того времени в сейчас, мы бы посчитали возможности современной сети волшебной халявой. Интернет 2000-х не только развлекал — он закалял. О том, как это происходило на практике, читайте в нашем материале.

Интернет 2000: как это было

В 2000 году интернет в России был скорее экзотикой, чем повседневностью. По данным исследования ФОМ, лишь 3,6% населения пользовались им регулярно, а каждый пятый вообще не знал о его существовании. Для большинства это была загадочная «всемирная паутина», о которой слышали, но вряд ли юзали на практике.

Те, кому посчастливилось подключиться, делали это с помощью технологии dial-up — медленной, капризной и дорогой. Стандартная скорость в 56 кбит/с означала, что загрузка чего-либо весом больше, чем страница в браузере, будет длительным и проблематичным мероприятием. Провайдеры предлагали помегабайтную тарификацию, и необдуманный клик по баннеру мог стоить половины дневного бюджета.

Покупка домена или хостинга была уделом избранных: например, регистрация в зоне.ru обходилась в $50 (по курсу 2000 года — около 1500 рублей), а размещение сайта на виртуальном сервере — еще дороже. При этом в Рунете насчитывалось не так много активных сайтов — в миллионы раз меньше, чем сегодня.

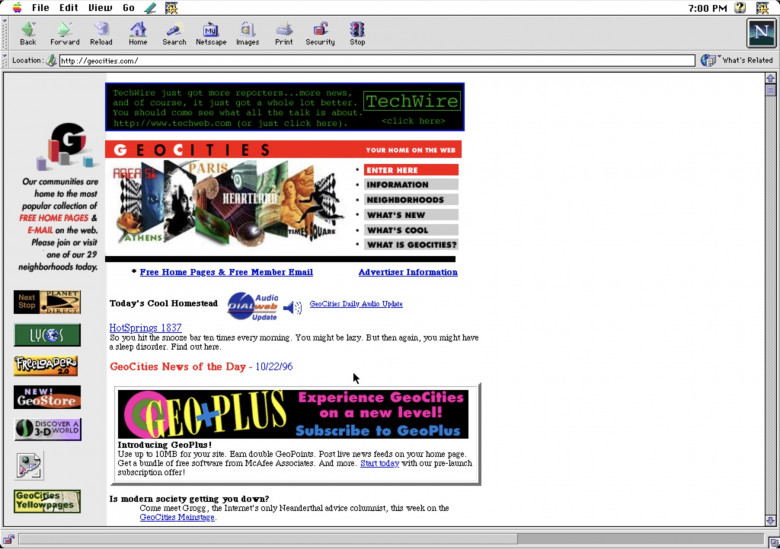

В эпоху dial-up развлекательные порталы становились культовыми, несмотря на вопиющее отсутствие юзабилити. Anekdot.ru, udaff.com с его знаменитой «Нетленкой», Krovatka собирали тысячи посетителей, хотя сегодня их дизайн вызывает недоумение: мигающие баннеры, неоновые шрифты и коллажи из голливудских хитов. Особое место занимал «албанский язык» с его «преведом» и «аффтаром» — это была эпоха, когда контент ценился выше формы, а вырвиглазные цветовые схемы считались нормой.

Интересно, что даже среди пользователей мало кто воспринимал интернет как коммерческое пространство: покупки онлайн как таковые были недоступны. Основными точками входа были интернет-кафе и компьютерные клубы, где час онлайн-сеанса стоил 30–50 рублей.

Домашним подключением пользовались редко: абонентская плата в $20–30 при средней зарплате в 3000 рублей делала его недоступным для многих. Чтобы «выйти в интернет», нужно было не только заплатить внушительную сумму, но и проделать ряд ритуальных действий.

К счастью, с каждым годом с начала 2000-х, ситуация становилась все лучше (прогресс все-таки). Для сравнения: к 2015 году, по данным того же ФОМ, интернетом пользовались уже 66% россиян. Но в 2000-м он был территорией первопроходцев — тех, кто готов был мириться с обрывами связи, долгим ожиданием загрузки и бесконечными настройками модема.

Подключение — только для избранных

В начале 2000-х доступ в интернет напоминал квест с многоуровневыми испытаниями. Технические ограничения, заоблачные цены и капризное оборудование создавали естественный отбор среди пользователей. Те, кто прошел этот путь, до сих пор с ностальгией вспоминают, как интернет воспитывал в них терпение и изобретательность.

Телефонная линия как провод в цифровой мир

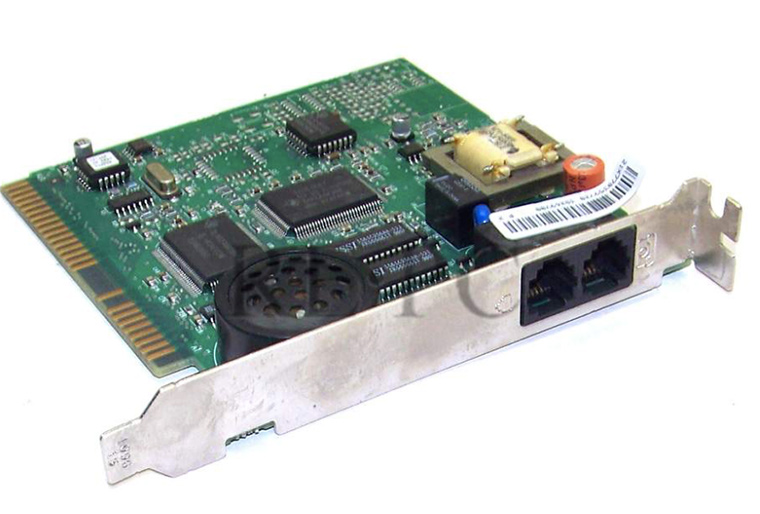

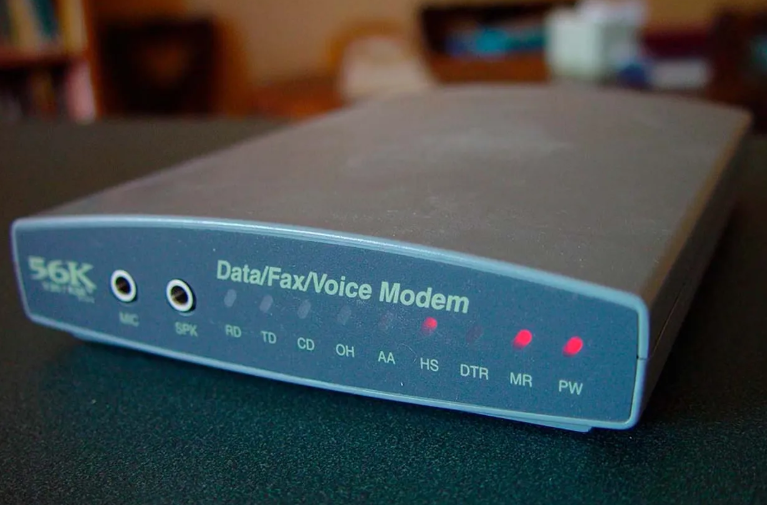

Эпоха dial-up началась с характерного звукового сопровождения — многотонального «пения» модема, пытающегося установить соединение. Этот звук, напоминающий треки экспериментальной электроники, стал настоящим символом нового времени. Процесс подключения занимал от 30 секунд до нескольких минут, причем успешное соединение с первого раза было скорее исключением, чем правилом.

Телефонная линия становилась полностью занятой во время интернет-сессии. В семьях это порождало конфликты: пока один член семьи «сидел в интернете», другие не могли позвонить по телефону. Особенно остро проблема стояла вечером, когда одни хотели поболтать с друзьями, другие — проверить почту. Некоторые пользователи применяли хитрости вроде кода *43# для отключения ожидания линии, но это работало не на всех АТС.

Модемы выглядели примерно так:

Странные звуки, которые сопровождали процесс — результат трансформации цифрового сигнала в аналоговый и обратно.

Продвинутая версия:

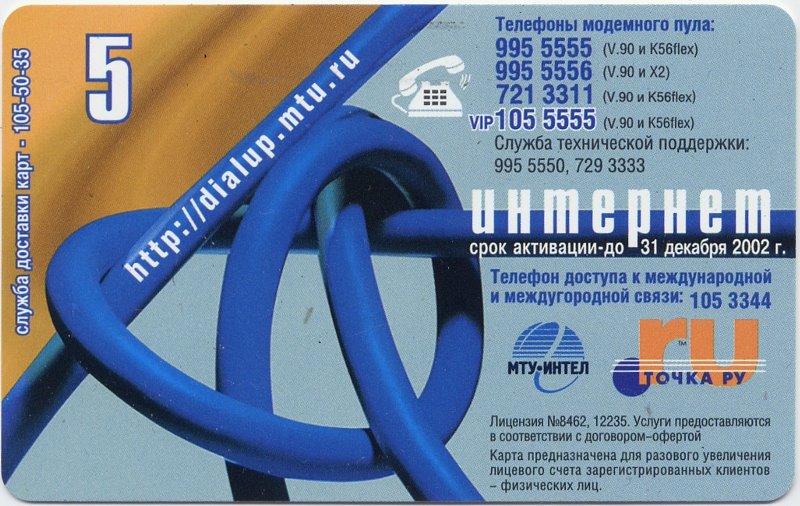

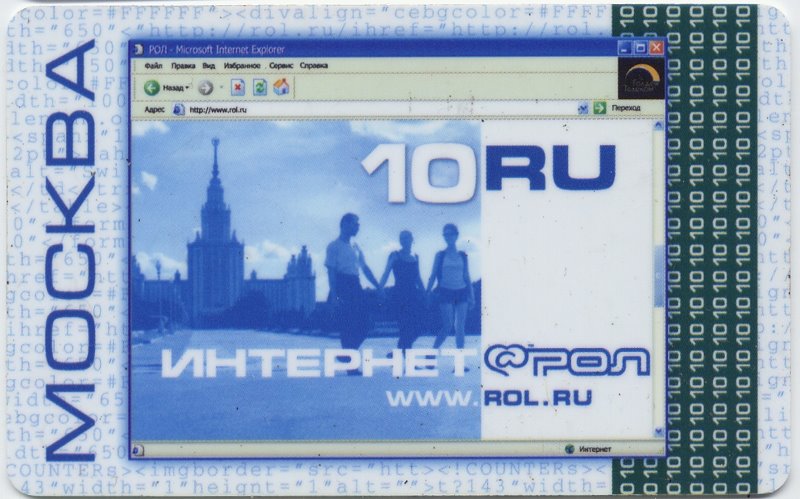

Оплачивался интернет преимущественно по времени соединения. Популярны были предоплатные карты номиналом 10, 20 или 50 часов. Средняя стоимость часа в 30-50 руб. заставляла серьезно экономить время онлайн. Пользователи разрабатывали целые стратегии: открывали сразу несколько вкладок, сохраняли страницы на жесткий диск и быстро отключались, чтобы читать материалы офлайн.

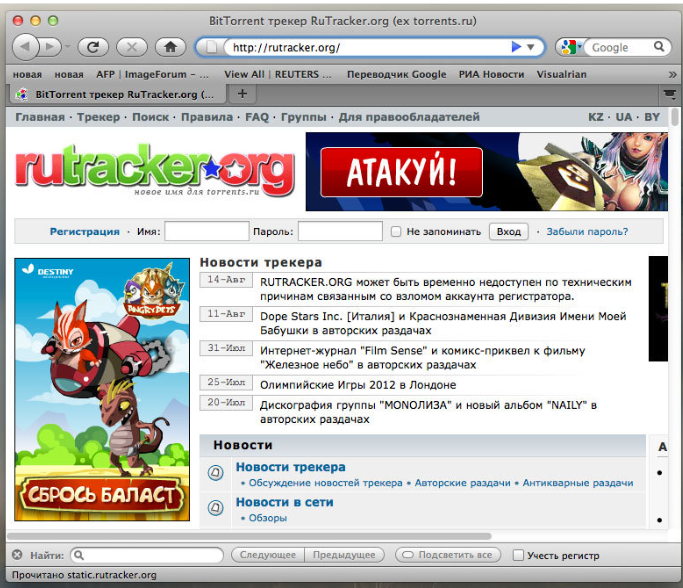

Интересный факт: некоторые провайдеры предлагали «ночные тарифы» с 01:00 до 07:00 по сниженной цене. Именно в это время наиболее активны были закачки через DC++ и первые версии µTorrent.

ADSL — революция, но не для всех

Появление технологии ADSL в середине 2000-х казалось настоящим прорывом. Теперь можно было одновременно говорить по телефону и пользоваться интернетом. Однако реальность оказалась сложнее ожиданий.

Главным ограничением стало расстояние до телефонной станции. При удалении более 3-4 км скорость соединения падала в разы. Провайдеры ввели градацию тарифов: чем дальше от АТС, тем дороже обходился одинаковый по скорости доступ. В некоторых случаях абонентам вообще отказывали в подключении, ссылаясь на «плохое качество линии».

Первые «безлимитные» тарифы появились именно в эпоху ADSL, но слово «безлимитный» приходится брать в кавычки.

Обычно провайдеры устанавливали:

- ограничение на скорость после достижения определенного объема трафика (5-10 ГБ в месяц);

- полную блокировку P2P-сетей в дневное время;

- ночной безлимит только в определенные часы (чаще с 01:00 до 07:00).

Стоимость таких тарифов колебалась от 800 до 1500 рублей в месяц, что для многих оставалось неподъемной суммой. При этом реальная скорость редко превышала 1-2 Мбит/с даже по самым дорогим тарифам.

Кабельный интернет и локальные провайдеры

Параллельно с ADSL развивалось кабельное подключение через коаксиальные сети и FTTB. В каждом районе появлялись мелкие провайдеры, которые предлагали «стабильный высокоскоростной интернет» за 500-700 рублей в месяц. Реальность часто отличалась от обещаний: оборудование перегревалось, кабели повреждались, а техподдержка работала по принципу «все починим, когда будет время».

Многие локальные провайдеры исчезали так же внезапно, как появлялись. Типичный сценарий: компания собирала предоплату за несколько месяцев, после чего ее офис закрывался, а телефоны переставали отвечать. Особенно страдали жители новостроек, где конкуренция между провайдерами была наиболее жесткой.

В ответ на это пользователи создавали собственные «пиратские» сети. В спальных районах энтузиасты организовывали раздачу интернета через свитч, подключенный к одному выделенному каналу. Скорость делилась на всех участников, зато стоимость получалась в 2-3 раза ниже официальных тарифов. Такие схемы работали до первых жалоб в Роскомнадзор или до момента, когда кто-то начинал злоупотреблять торрентами.

Интернет по карточкам: эпоха предоплаты

Отдельного упоминания заслуживает система предоплатных карт доступа. Эти карточки, продававшиеся в киосках и компьютерных магазинах, были основным способом подключения для тех, кто не хотел заключать договор с провайдером.

Принцип работы был прост:

- Покупаешь карту номиналом 5, 10, 20 или 50 часов.

- Стираешь защитный слой, чтобы увидеть логин и пароль.

- Вводишь данные в программе дозвона.

- Таймер начинает отсчет оплаченного времени.

Средняя стоимость часа по карточкам составляла все те же 30-50 рублей. Некоторые провайдеры предлагали «бонусные» тарифы: ночные часы по сниженной цене или дополнительные минуты при покупке карт большого номинала.

Согласно городским легендам, можно было отыскать точку со скоростным интернетом (например, университет с выделенной линией), открыть сразу 3-4 окна браузера для активации, быстро ввести в каждом данные и получить по одной карточке сразу несколько лимитов. Но такие подключения если и работали, то провайдеры быстро пресекали обман.

Тарифы, скорость, сервис

В эпоху, когда гигабайты и мегабиты стали чем-то обыденным, трудно представить, что всего 20 лет назад каждый байт интернет-трафика приходилось буквально выгрызать зубами. Это было время, когда подключение к сети требовало не только технических навыков, но и разработки оптимальной финансовой стратегии.

Тарифы: цифровая экономика во времена dial-up

Помегабайтная тарификация превращала интернет-серфинг в игру с высокими ставками. В 2001 году средняя стоимость 1 МБ трафика в Москве составляла 6-8 рублей (при курсе доллара около 29 рублей). Для сравнения: литр бензина АИ-92 тогда стоил 7 рублей. Скачивание одного MP3-файла (около 4 МБ) обходилось в 24-32 рубля — цена нескольких обедов в студенческой столовой.

Особенно болезненной была плата за входящий трафик. Некоторые провайдеры (например, «МТУ-Интел») брали 5 рублей за каждый полученный мегабайт. Открытие сайта с десятком картинок могло «съесть» 50-70 рублей.

Первые «безлимитные» тарифы появились лишь в 2004-2005 годах. Компания «Корбина Телеком» предлагала ночной безлимит за 990 рублей/месяц, но с важными оговорками:

- действовал только с 1:00 до 7:00;

- максимальная скорость — 128 кбит/с;

- запрещалось использовать файлообменные сети.

Договоры с провайдерами отличались любопытными ограничениями. Так, «Стек» в 2003 году прямо запрещал использование прокси, запуск любых серверных приложений и одновременное подключение более одного устройства.

Нарушение этих правил могло привести к отключению без предупреждения. При этом средняя скорость соединения даже по дорогим тарифам редко превышала 256 кбит/с — в 40 раз меньше, чем у современных бюджетных предложений.

В целом среднестатистический россиянин с зарплатой 3000 рублей мог в месяц приобрести себе 50 часов сети днем и 100 часов ночью при условии, что он не будет покупать продукты, одежду и платить за коммунальные услуги.

Скорость: искусство ожидания

В 2000-м средняя скорость передачи данных составляла от 32 до 128 Кбит/с. ADSL-подключение на 256 кбит/с, появившееся в 2004 году, казалось чудом техники. Для загрузки фильма в формате DivX (700 МБ) требовалось около 6 часов непрерывного соединения.

Пользователи разработали целые ритуалы для сохранения закачек:

- отключение всех автоматических обновлений;

- использование менеджеров закачек с докачкой (например, ReGet);

- охлаждение модема с помощью вентиляторов (на всякий случай).

Особой популярностью пользовались ночные закачки. Многие провайдеры (как «Ситилайн» в Москве) предлагали бесплатный трафик с 2:00 до 7:00.

Энтузиасты составляли графики:

- 23:00 — запуск µTorrent

- 01:30 — проверка соединения

- 05:00 — установка будильника для перезапуска упавших закачек

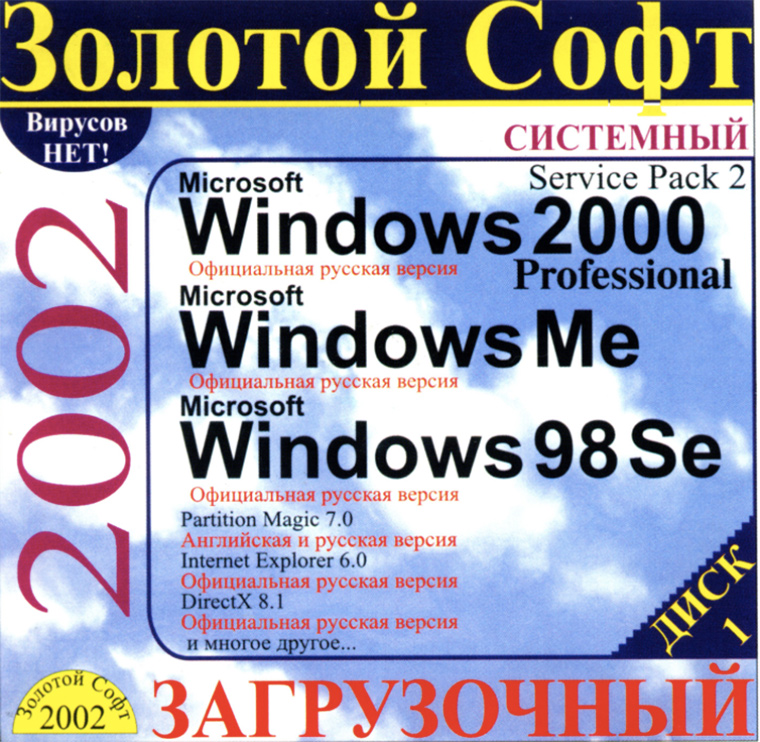

Легенды ходили о пользователях, оставлявших компьютеры включенными неделями, чтобы скачивать дистрибутивы продвинутого софта — такие опыты дорого обходились пользователям, но другого пути получить вожделенный новый софт просто не было.

По причине дороговизны дневного интернета множество пользователей выходили в сеть только по ночам. Но поскольку спать все-таки нужно, юзеры находили компромисс с помощью менеджеров загрузок и ПО для скачивания сайтов на жесткий диск.

Поставив в очередь несколько десятков файлов, утром можно было наслаждаться записанной музыкой. Технически продвинутые граждане писали треки с компа на аудиокассету для дальнейшего прослушивания в плеере.

Для удовлетворения духовных потребностей в виде кино, музыки, текстового контента нужно было потратить немало сил и средств. Молодые люди, родившиеся после 2000 года, даже не представляют, каково это. Для них просмотр фильма и прослушивание любого музыкального трека — это пара кликов. Причем сделать это можно в любом месте и в любое время, имея под рукой мобильное устройство в виде смартфона или планшета.

Техподдержка: школа терпения

Службы поддержки работали по принципу «терпение и еще раз терпение». Среднее время ожидания ответа в 2003-2005 годах составляло 40-60 минут. Типичный диалог выглядел так:

— У меня третий день не открываются страницы.

— Вы пробовали очистить кэш DNS?

— Да, и три разных браузера пробовал.

— Наверное, у вас вирус. Установите антивирус Касперского.

— Но у всех в подъезде та же проблема!

— Это разные случаи. Ваш тарифный план…

Мифы о «ночном интернете» имели техническое обоснование. Многие провайдеры действительно отключали системы DPI (глубокого анализа трафика) после 00:00, перераспределяли каналы в пользу домашних пользователей, перезагружали перегретое оборудование.

Особой «любовью» пользовались фразы операторов:

- «У нас на стороне все работает» (при массовом отключении).

- «Попробуйте другой браузер» (при проблемах с PPPoE).

- «Это особенности вашей операционной системы» (в 90% случаев).

Каким был интернет 2000-х: цифровая археология медленных соединений

В 2003 году при подключении к интернету через dial-up загрузка главной страницы Яндекса могла занять 5-10 минут. Это было время, когда каждый байт трафика имел ценность, а ожидание становилось неотъемлемой частью цифрового опыта.

Что значит «медленный» на самом деле

Скорость в 33.6 кбит/с — стандарт для dial-up соединения — означала, что загрузка одной песни в MP3 (около 4 МБ) занимала около 15 минут непрерывного соединения. При помегабайтной тарификации (5-7 руб/МБ) это стоило как две поездки на метро.

Типичные сценарии использования:

- открытие почты Mail.ru: 2-3 минуты ожидания;

- загрузка трекера ICQ: 45 секунд;

- загрузка простой веб-страницы: 30-40 секунд.

На скачивание демоверсии игры (какой-нибудь «Heroes of Might and Magic III») можно было потратить несколько ночей подряд, поскольку соединение нередко обрывалось на 80% загрузки. Фильм в формате DivX (700 МБ) мог качаться с торрента несколько суток.

Оптимизация всего: война за каждый килобайт

Многие пользователи регулярно отключали загрузку изображений в браузерах. В ходу были радикальные методы:

- текстовые браузеры вроде Lynx — для чтения новостей на Gazeta.ru и других сайтах;

- ручная правка hosts-файла для блокировки рекламных серверов;

- специальные сборки с вырезанным Flash и Java.

Популярность ICQ (в народе — «аськи») объяснялась не только культурными причинами. Технически она была идеальна для медленных соединений:

- клиент весил менее 1 МБ;

- одно сообщение — около 100 байт;

- работала даже через прокси-сервер.

Характерное «у-у » при получении сообщения до сих пор вызывает ностальгию у тех, кто проводил множество часов под эти звуки. Есть версия, что этот сигнал каким-то образом воздействовал на мозг, сбивая внутреннее ощущение времени. В итоге пользователь мог не заметить, что провел в мессенджере всю ночь, и ему уже пора идти на учебу или на работу.

Культура ожидания: цифровой аскетизм

Музыка скачивалась по трекам не из жадности, а по необходимости. Альбом (60-80 МБ) при помегабайтной тарификации мог обойтись в 300-400 рублей — почти дневная зарплата. Поэтому юзеры искали треки на файлообменниках типа Napster, Soulseek, Gnutella, качали ночью (когда тарифы дешевле).

Фильмы в формате DivX (700 МБ) загружались по частям несколько дней. Распространенной практикой было:

- разбивать файл на части архиватором RAR;

- качать ночами через Download Master;

- склеивать через HJ-Split (программка для объединения и разделения файлов).

Пиратство стало вынужденной мерой — легальные альтернативы либо отсутствовали, либо стоили неподъемных денег. Лицензионный диск с игрой мог стоить треть зарплаты. Поэтому пиратство процветало — на диски записывали не только игры, но и взломанный софт.

Сайты и браузеры

Сегодня нам кажется, что в браузерах всегда были вкладки, но это не так. В Internet Explorer такая функция появилась только в 2006. Те 40 вкладок, которые сейчас открыты на вашем компе, в начале 2000-х были бы отдельными окнами.

Правда, тогда никто бы не стал открывать столько окон сразу — на это просто не хватило ресурсов интернета. Более того, браузеры не были бесплатными по умолчанию — за них либо платили, либо (что было гораздо чаще) пользовались взломанными версиями.

Браузеры не всегда открывали страницы в читаемом и смотрибельном виде. Нередко русскоязычные пользователи сталкивались с некорректными кодировками, которые в народе назывались «крякозябры». Популярной опцией был «Декодер», автоматически исправляющий криво загруженный шрифт.

Сайты 2000-х отличались дизайном с фоновыми GIF-анимациями («падающий снег», «звездное небо»), счетчиками посещений («Ваш визит № 1245»), разделом «Мои друзья» со ссылками. Вместо комментариев были гостевые книги. И кнопки навигации в каждом углу.

Поисковики вроде Rambler и Aport выдавали в топе не релевантные сайты, а ресурсы с примитивным SEO (часто это был откровенный спам). Пользователи записывали адреса ресурсов на бумагу или сохраняли в «Избранное» (закладки синхронизации еще не изобрели).

Но во всем этом были и рациональные моменты — дизайн был лаконичными, никаких тебе всплывающих баннеров, при этом весь текст умещается на экране и прокручивать его не нужно.

Итоги

Опыт 2000-х научил нас ценить то, что сегодня кажется обыденным. Современные 100 Мбит/с — это не просто скорость, а результат эволюции, которую прошли те, кто помнит звук подключения модема и помегабайтную тарификацию.

Тот интернет воспитал в нас терпение, изобретательность и умение находить обходные пути. Мы научились оптимизировать трафик, планировать закачки на недели вперед и ценить каждый мегабайт. Сегодня эти навыки могут казаться архаичными, но именно они сделали нас теми, кто умеет ждать, искать решения и не паниковать при временных неполадках.

Спасибо тому медленному, капризному, но такому важному интернету — без него мы бы не стали теми, кто сегодня с легкостью осваивает новые технологии, помня, с чего все начиналось.

Ты точно программист, если читаешь это! Больше мемов, инсайтов и боли кодеров тут.

2К открытий8К показов