Самые образованные поколения — самые невежественные?

Почему поколения с лучшим доступом к знаниям часто верят в мифы и фейки? Разбираемся, как устроено цифровое невежество и при чём тут критическое мышление.

381 открытий6К показов

Чувствуете, что люди вокруг стали глупее?

Да

Нет

В современной России высшее образование стало доступнее, чем когда-либо: 31% взрослых имеют дипломы вузов — против 25% в начале 2000-х. Но параллельно с этим растет тревожная статистика: около трети россиян не могут назвать годы Великой Отечественной войны, 40% выпускников школ не понимают научных статей, фундаментальные знания о мире становятся редкостью, а не нормой.

Этот диссонанс — не исключительно российская проблема. В Германии 20% взрослых функционально неграмотны, а в США 37% выпускников колледжей отрицают теорию эволюции и другие базовые научные парадигмы. Чем больше дипломов получает население, тем меньше оно знает. Почему?

Главная причина — подмена целей. Образование превратилось в формальность: школы натаскивают на ЕГЭ, вузы штампуют «корочки», а студенты учатся не думать, а запоминать. Даже преподаватели признают: современные программы развивают память, но не критическое мышление.

Из статьи вы узнаете, почему диплом перестал быть гарантией знаний, как интернет, соцсети и ИИ усугубляют кризис, какие решения нужно принять, пока проблема не переросла в катастрофу.

Дипломы есть у всех. А где знания?

Кажется, мы живем в эпоху всеобщей образованности. Цифры выглядят впечатляюще: почти половина молодежи в мире (48% в возрасте 25–34 лет) сегодня заканчивает вузы — против 27% в 2000-м. В Южной Корее и Канаде дипломы есть у двух третей взрослого населения, а Китай за 30 лет увеличил число студентов в 10 раз — с 3,8 млн до 50 млн. В России почти каждый третий взрослый человек имеет «вышку».

Но вот вопрос: если дипломов стало больше, почему мир не превратился в цитадель просвещенных эрудитов? Почему вместо этого мы получаем армии «специалистов», которые не могут отличить ДНК от РНК, путают Гражданскую войну с Отечественной и верят, что Земля плоская?

Глобальный бум высшего образования

Тренд очевиден — мир массово учится. В OECD (Организации экономического развития) подсчитали, что среди 25–34-летних женщин и мужчин дипломы об образовании есть у 50%. Лидеры — Южная Корея (69%) и Канада (66,4%), но даже отстающие страны вроде Турции или Мексики показывают рост. Европа к 2030 году планирует довести долю людей с высшим образованием до 45%, а Китай уже сейчас значительно превысил этот показатель.

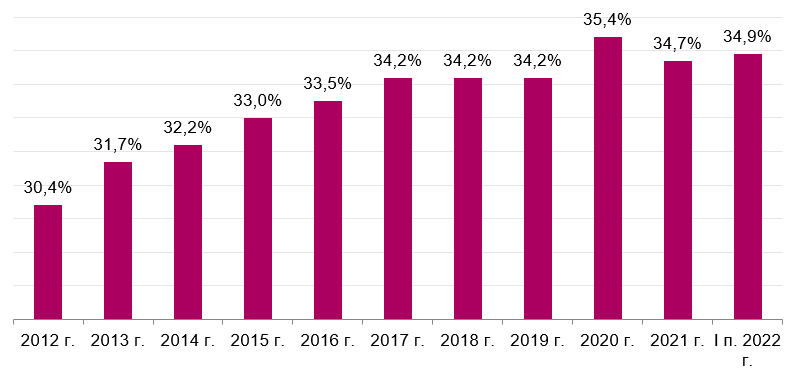

В России цифры скромнее, но динамика похожая: если в 2000-х вузы заканчивали 25% работающих, то сейчас — 31%. В Москве и Питере дипломы среди молодежи 25–34 лет есть у 41%. Однако наличие «корочки» еще не гарантирует реальных знаний.

На этом графике показан процент сотрудников с высшим образованием:

Почему все рвутся в вузы

Ответ прост: рынок требует. В развитых странах ручной труд и низкоквалифицированные работы вытесняются автоматизацией, а в развивающихся образование стало социальным лифтом. Китай, например, делает ставку на массовую подготовку инженеров и IT-специалистов, чтобы удержать экономический рост.

Но есть и обратная сторона. Когда диплом превращается в формальность (нужен «для галочки» при приеме на работу), его ценность падает. В России, например, 45% трудоспособного населения имеют среднее профобразование — то есть фактически «отсидели» в колледжах, но не получили глубоких знаний. С вузовскими дипломами ситуация не лучше.

Парадокс: больше дипломов — меньше грамотности

Казалось бы, если образование доступно, люди должны становиться умнее. Но данные PISA и TIMSS (центры международных исследований и оценки компетенций) показывают обратное: школьники в развитых странах стабильно теряют навыки чтения, математики и науки.

В причинах подобной ситуации мы будем подробно разбираться в одном из следующих разделов, но основные факторы нужно указать сразу. Современная система образования во многих странах нацелена на «прохождение» программ, а не на понимание. Тесты вроде ЕГЭ учат запоминать и угадывать, а не мыслить.

Перекос в сторону STEM-образования (то есть естественных и технических дисциплин) снижает значимость гуманитарных знаний (история, философия, логика). В итоге прогер умеет писать сложный код, но не отличает пропаганду от фактов.

Важный фактор — инфошум. Соцсети и алгоритмы заменяют глубокий анализ кликбейтом. Зачем учить историю, если «все и всех» уже разоблачили в Ютубе или ТикТоке?

Пока система не перестанет штамповать «корочки» и не начнет учить думать, парадокс будет только усугубляться.

Образованный — не значит умный

По данным Росстата, за последние 20 лет доля людей с дипломами среди трудоспособного населения выросла с 25% до 35%. В Москве и Санкт-Петербурге показатели еще выше — здесь вузы заканчивают около половины жителей. Казалось бы, перед нами общество образованных граждан.

Но реальность разбивает этот стереотип:

- 30% россиян не могут назвать точные годы ВОВ.

- Каждый пятый уверен, что Солнце вращается вокруг Земли.

- 15% считают, что радиоактивное молоко становится безопасным после кипячения.

Эти цифры — не статистические погрешности. Они отражают системный кризис, когда формальное образование перестало гарантировать реальные знания.

К слову, многие американцы уверены, что шоколадное молоко дают коричневые коровы, не говоря уже о том, что более 40% населения в Штатах с трудом умеют читать и писать.

Глобальная картина: образованные, но неграмотные

Проблема носит мировой характер. В Германии, некогда известной своей качественной системой образования, пятая часть взрослых испытывают трудности с пониманием инструкций к лекарствам. Во Франции 40% выпускников школ не могут объяснить, что собой представляют молекулы и атомы.

В США, где 38% населения имеют степень бакалавра, ситуация еще тревожнее:

- треть американцев не могут назвать три ветви власти;

- 37% отрицают теорию эволюции;

- 41% не знают исторического значения Освенцима.

Особенно удручает ситуация с исторической памятью. В Европе 40% молодежи не могут объяснить, что такое Холокост. В России, по данным статистических агентств, около половины респондентов путаются в исторических событиях XX века. При этом подавляющее большинство этих людей имеют как минимум среднее образование.

Информационный хаос vs. знания

Социальные сети окончательно подорвали традиционные образовательные парадигмы. Алгоритмы TikTok и YouTube сознательно продвигают контент, который вызывает эмоции, а не формирует фундаментальные знания.

Последствия:

- около половины молодых россиян получают новости из Telegram-каналов сомнительной достоверности;

- каждый третий выпускник вуза верит хотя бы в одну теорию заговора;

- 60% студентов не проверяют информацию, если она выглядит правдоподобно.

Причины: почему образованные люди становятся невежественными

Дипломы перестали быть гарантией эрудиции — сегодня даже выпускники престижных вузов могут верить в плоскую Землю или отрицать эволюцию. В чем корень проблемы?

Образование, которое не учит думать

Система обучения все чаще работает на количественные показатели, а не на качество знаний. В России за последнее десятилетие число часов на историю и литературу в школах сократилось на 20%, тогда как технические дисциплины сохранили свои позиции. Школьникам с раннего возраста внушают, что единственная цель образования — получить навыки и дипломы, которые помогут им заработать деньги во взрослой жизни

Это не значит, что STEM-науки не важны — проблема в дисбалансе. Когда из программы исчезают философия, логика и анализ источников, даже талантливый инженер может стать жертвой манипуляций.

ЕГЭ и аналогичные системы оценивания усугубляют ситуацию. Школы натаскивают на тесты, а не учат работать с информацией. Результат:выпускники не могут отличить научную публикацию от псевдонаучного текста. Они запоминают формулы, но не понимают, как применять знания в реальной жизни.

Информационный потоп: когда правда тонет в шуме

Алгоритмы поощряют контент, который вызывает эмоции, а не размышления:

- видео с теориями заговора набирают втрое больше просмотров, чем научно-популярные ролики;

- множество пользователей соцсетей никогда не проверяют факты, если заголовок соответствует их убеждениям.

Эксперты называют это «эффектом обратного отбора»: чем громче и увереннее звучит заявление, тем больше у него шансов распространиться. В результате блогер-дилетант с миллионной аудиторией становится для многих авторитетнее профессора. Упадок экспертного сообщества — довольно значимая причина нашего невежества.

Культура быстрых ответов

Раньше образование было инвестицией в себя. Сегодня большинство студентов рассматривают вуз как «пункт выдачи дипломов» для работодателя.

Это меняет мотивацию:

- вместо глубокого изучения предмета — стратегия «сдать и забыть»;

- вместо чтения первоисточников — поиск кратких конспектов в интернете;

- вместо дискуссий с преподавателями — готовые ответы от ИИ.

Книги проигрывают клиповому контенту: за 10 лет среднее время чтения у россиян сократилось до нескольких часов в неделю. Когда человек привыкает получать информацию порциями по 15 секунд, он теряет способность анализировать сложные тексты.

Эти тенденции не фатальны. В следующих разделах мы разберем, какие решения предлагают ученые — от реформы образования до цифровой гигиены. Пока же ясно одно: диплом больше не защищает от невежества. В мире, где правду приходится фильтровать вручную, критическое мышление становится важнее любых корочек.

Эволюция ИТ и уровень знаний: почему доступ к информации не сделал нас умнее

За последние 20 лет информационные технологии радикально изменили способ получения знаний. В 2005 году только 25% россиян имели постоянный доступ к интернету, сегодня — около 90%. Казалось бы, это должно было привести к взрывному росту образованности. Но парадокс в том, что, получив неограниченный доступ к информации, люди разучились ей пользоваться.

Доступ к информации и девальвация знаний

Интернет устранил географические барьеры: студент из провинции может слушать лекции МГУ, а школьник — изучать квантовую физику по YouTube. В России за последнее десятилетие число онлайн-курсов выросло в десятки раз, а дистанционное обучение стало нормой даже в традиционных вузах. Однако большинство студентов использует эти ресурсы для поверхностного изучения темы, а не системного образования.

Проблема не в отсутствии информации, а в ее избытке. Когда Google выдает 400 тысяч ссылок по запросу «информационные технологии в экономике», лишь 5% из них содержат достоверные данные.

Цифровой разрыв: когда технологии не помогают, а мешают

ИТ создал новый тип неравенства — доступ к информации есть у всех, но лишь единицы способны ее обрабатывать и критически оценивать

При этом:

- Школы до сих пор делают акцент на запоминании, а не анализе. Хотя 90% учебных заведений оснащены компьютерами, лишь 15% учителей используют их для развития критического мышления.

- Университеты внедряют ИТ формально. Например, 70% преподавателей применяют PowerPoint, но только 10% — интерактивные симуляторы или виртуальные лаборатории.

Особенно тревожит «эффект Google»: студенты запоминают не факты, а пути к ним. Значительная часть пользователей не может воспроизвести информацию, найденную в сети, уже через неделю после прочтения.

ИТ vs. фундаментальные навыки

Технологии изменили не только способы обучения, но и содержание. В России за 10 лет вдвое сократилось количество часов на историю и литературу, зато программирование ввели даже в начальной школе.

Это создало перекос:

- Технические навыки растут. Каждый третий студент IT-специальностей к выпуску имеет опыт коммерческой разработки.

- Гуманитарная грамотность падает. Треть молодых специалистов не может написать отчет без шаблонов, многие путают Гражданскую войну с Отечественной.

При этом сами ИТ-компании жалуются на дефицит soft skills. Но даже сильный программист не справится с проектом, если не понимает логики исторических процессов или не видит причинно-следственных связей.

ИТ — это инструмент, который усиливает существующие тенденции. Если система образования продолжит делать акцент на тестах и «корочках», технологии лишь ускорят деградацию знаний. Но если пересмотреть подходы — например, заменить зубрежку анализом Big Data или дискуссиями в виртуальных лабораториях — у следующего поколения есть шанс стать по-настоящему образованным.

Последствия: чем это грозит обществу

Когда дипломы перестают гарантировать компетентность, а критическое мышление становится роскошью, страдает вся общественная система. Последствия этого кризиса уже видны в политике, науке и экономике.

Политика: эпоха манипуляций

Недостаток базовых знаний делает избирателей уязвимыми для популизма. В Великобритании уровень образования оказался ключевым фактором в голосовании за Brexit — менее образованные граждане в основном поддерживали выход из ЕС, даже не понимая экономических последствий. В России лишь единицы способны объяснить, как санкции реально влияют на экономику.

Проблема глубже, чем кажется. Когда люди не разбираются в механизмах власти или не знают содержание Конституции, они голосуют не за программы, а за эмоции. В результате политики тратят ресурсы не на решения, а на пиар-кампании, где громкий лозунг важнее, чем факты.

Наука: война с фактами

Антивакцинное движение, отрицание эволюции и вера в плоскую Землю — это не просто курьезы. Если 25% населения сомневается в шарообразности планеты, такие заблуждения напрямую угрожают прогрессу:

- Медицина. Неверие в науку тормозит внедрение генетических технологий, хотя именно они, по прогнозам, к 2030 году позволят лечить рак и наследственные заболевания. Уже сейчас значительная часть населения не доверяет вакцинам — определенные основания для опасений есть, но полное отрицание вакцинации повышает риски эпидемий.

- Технологии. В США более трети выпускников вузов отрицают, что люди произошли от других видов. Если будущие инженеры не понимают базовых принципов биологии, как они создадут биосенсоры или отредактируют геном?

Особенно тревожит рост «альтернативных экспертов». Блогеры без образования обсуждают квантовую физику или эпидемиологию, собирая миллионы просмотров, а профессиональные ученые теряют авторитет. В результате общество делится на два лагеря: те, кто верит в «тайные знания», и те, кто устал спорить.

Экономика: дипломы без навыков

Российские компании уже сталкиваются с дефицитом квалифицированных кадров. Многие работники не умеют грамотно пользоваться компьютерами в профессиональной деятельности, при этом работодатели жалуются, что сотрудники не умеют решать нестандартные задачи.

Вузы продолжают выпускать специалистов, чьи знания не соответствуют рынку:

- Производительность труда в РФ ниже чем в КНР и ряде развитых стран. Одна из причин — образовательная система не учит применять знания на практике. Вместо анализа кейсов студенты зубрят теорию для экзаменов.

- Инновации. Российские компании неохотно инвестируют в разработки, хотя уровень образования — не единственная причина такого состояния. Однако факт налицо — без критического мышления сотрудники не способны генерировать новые идеи, а бизнес предпочитает копировать успешные западные модели.

Формально образованных людей больше, чем когда-либо, но экономика страдает от нехватки реальных компетенций. Закрыть этот разрыв можно только пересмотром подходов к обучению — но система продолжает штамповать «корочки».

Общество, где дипломы есть у многих, а знания — у единиц, рискует скатиться в эпоху «нового средневековья». Уже сейчас мы видим последствия: наука теряет доверие, уступая место теориям заговора., а экономика тормозит из-за кадрового кризиса.

Исправить ситуацию можно, только вернув в образование главный критерий — не количество дипломов, а качество мышления. Пока же тренд обратный: хотя в 2025 году россияне среди ключевых навыков будущего назвали «умение адаптироваться» (27%) и «критическое мышление» (22%), школ и вузов, которые действительно учат этому, — единицы.

Как вернуть знаниям ценность: инструкция по спасению образования

Кризис, при котором дипломы перестали гарантировать компетентность, требует системных решений. Ситуация парадоксальна: вузы выпускают рекордное число специалистов, но работодатели жалуются на дефицит квалифицированных кадров. Исправить это можно, если пересмотреть три ключевых аспекта: содержание образования, методы работы с информацией и роль технологий.

Перезагрузка школы: от тестов к мышлению

Финская модель давно доказала: зубрежка уступает анализу. В России тоже начинают понимать эту необходимость. С 2024 года в школах внедряют учебники по искусственному интеллекту для 5–9 классов, где учат не просто запоминать алгоритмы, а понимать принципы их работы. Однако этого недостаточно.

Основная проблема — ЕГЭ в том виде, в котором эта институция существует в настоящий момент. Система, созданная для объективности, превратилась в «натаскивание на варианты». Учителя тратят больше половины учебного времени на подготовку к тестам, сокращая часы на дискуссии и анализ источников.

Альтернатива — постепенный отказ от формата «единственно верного ответа». Пилотные проекты в Москве и Казани уже экспериментируют с заданиями, где нужно сопоставлять точки зрения или находить скрытые логические ошибки.

Гуманитарные дисциплины — второй фронт борьбы за знания. Сокращение часов на историю и литературу привело к тому, что студенты технических вузов не могут аргументированно поддержать беседу о классической культуре. Возвращение логики и философии в программы — не ностальгия по СССР, а необходимость. Как показывает практика, студенты, изучавшие основы критического мышления, гораздо реже попадаются на фейки в соцсетях.

Медиагигиена: прививка от дезинформации

В 2025 году в российских школах запустили проект «Медиаритм». Ученики создают контент, разбирают кейсы фейков и учатся работать с нейросетями. Важный акцент — не просто технические навыки, а этика: как не стать распространителем дезинформации даже случайно. Первые результаты обнадеживают: участники программы реже репостят непроверенные новости.

Но одних курсов мало. Нужна «цифровая гигиена» на уровне привычек:

- Проверка источников. Простой лайфхак: если новость не публикуют минимум три крупных СМИ, ей нельзя доверять.

- Критика алгоритмов. Видеохостинги показывают то, что вызывает эмоции, а не то, что соответствует истине. Об этом стоит напоминать чаще.

- Практика дискуссий. В том же «Медиаритме» школьники проводят дебаты, где учатся аргументировать позицию без перехода на личности.

Технологии как инструмент, а не замена знаниям

ИИ — не враг образования, если использовать его правильно. Студенты применяют нейросети для учебы, но лишь некоторые из них делают это осознанно: задают уточняющие вопросы, проверяют факты. Остальные просто копируют ответы.

Перспективное решение — интеграция ИИ в учебный процесс как «собеседника». В некоторых вузах уже тестируют систему, где нейросеть не дает готовых решений, а задает наводящие вопросы, помогая студенту прийти к выводу самостоятельно. Например, вместо «Вот формула дискриминанта» — «Как ты думаешь, почему в этом уравнении нельзя просто извлечь корень?».

Виртуальная реальность — еще один инструмент. Вместо сухих параграфов о Древнем Риме школьники надевают VR-очки и гуляют по Форуму, видя, как работали законы и общество. Пилотные проекты в Москве показали: такой материал запоминается гораздо лучше.

Изменения уже начинаются. В 2025 году большая часть педагогов поддержала идею внедрения ИИ в обучение, а многие вузы разрабатывают курсы по медиаграмотности. Но скорость реформ отстает от вызовов времени.

Чтобы диплом снова стал символом знаний, а не формальностью, нужно:

- пересмотреть приоритеты ЕГЭ, заменив тесты на задачи с анализом;

- вернуть в школы философию и логику — не как «лишние предметы», а как основу мышления;

- сделать медиаграмотность таким же обязательным навыком, как чтение.

Как показали проекты типа Skillbox или «ТопБЛОГ», молодежь готова учиться — если давать не абстрактные теории, а практические инструменты. Осталось сделать этот запрос системным.

Главный вывод прост: образование должно готовить не к экзаменам, а к реальной жизни. Когда диплом перестанет быть самоцелью, а станет подтверждением навыков, мы наконец преодолеем разрыв между количеством «образованных» и качеством их знаний. Пока же каждый может начать с себя — развивать привычку проверять информацию и учиться не для галочки, а для понимания мира.

381 открытий6К показов